デザインが上手くなる5つの方法|初心者から一歩先へ

デザインを学び始めた頃、「なぜかまとまりがない」「おしゃれに仕上がらない」と感じたことはありませんか?

デザイン力は、才能よりも基本を押さえた積み重ねで確実に伸ばせます。

今回は、私がデザイナーとして19年間培ってきた経験から、初心者〜中級者の方が短期間でレベルアップできる5つの方法をご紹介します。

1. ヒアリングを丁寧に

仕上がりの質は、制作に入る前の情報整理で大きく変わります。クライアントや関係者とのヒアリングを丁寧に行い、方向性をしっかり合致させましょう!

企業情報を把握しよう

事業内容・歴史・理念・ブランドの立ち位置などを把握します。企業の価値観や方向性がわかることで、トーンやメッセージの軸が決まります。

商品やサービスの特徴を知る

強みや機能、他社との差別化ポイントを具体的に整理します。特徴をデザインでどう表現するかが明確になります。

コンセプトを考える

「誰に・何を・どんな形で」伝えるのかを一文でまとめます。コンセプトが決まると、不要な要素を削ぎ落とせ、メッセージがぶれません。

ターゲットを設定する

年齢・性別・ライフスタイル・購買動機などを具体的に設定します。ターゲットによって配色やフォント、写真の選び方が変わります。

ユーザーに与えたい印象を決める

信頼感・親しみ・高級感・遊び心など、見た瞬間に感じてほしい感情を決めます。印象は色・余白・レイアウトなどのデザイン要素で表現されます。

イメージに近い既存のものを共有しよう

参考デザインや競合事例を共有してもらいます。

言葉だけでは伝わらないニュアンスを視覚的にすり合わせられます。

ヒアリングをしっかりと行うことで、完成後に「イメージと違う」と言われたり、目的が曖昧なまま制作に入ってしまうことを防ぐことができます!

2. 情報を整理し、優先順位をつける

デザインは見た目を飾るだけでなく、情報を伝えるための手段です。

情報が整理されていないと、どれだけビジュアルを工夫しても読み手は迷ってしまい、目的が達成されにくくなってしまいます。

作りたい内容を整理する

原稿内容を読み込み、まず情報の重要度の高い順に並べ替えましょう。

難しければ、紙に情報を書き出して整理することもおすすめです。

見せたい順番を明確にしてメリハリをつける

タイトルや本文など内容をしっかり分けて、見せたい順番をイメージしましょう。重要な情報は大きく・目立つ位置に配置すると、要素にメリハリをつき、ぐんと読みやすいレイアウトになります。

この段階を丁寧に行うことで、自然とまとまりのあるデザインになります。

整理が不十分だと、重要な情報が埋没してしまい伝わらないデザインになりがちです。

メリハリをつけて読みやすく伝わるデザインを目指しましょう!

3. デザインの基本を把握しよう

良いデザインは、見た目のセンスだけでなく、基本のルールを守ることで成立します。

ここでは、押さえておきたい3つの基本ポイントをご紹介します。

デザインの4原則をおさえよう

効果的なレイアウトを作るための基本ルールで、以下の4つがあります。

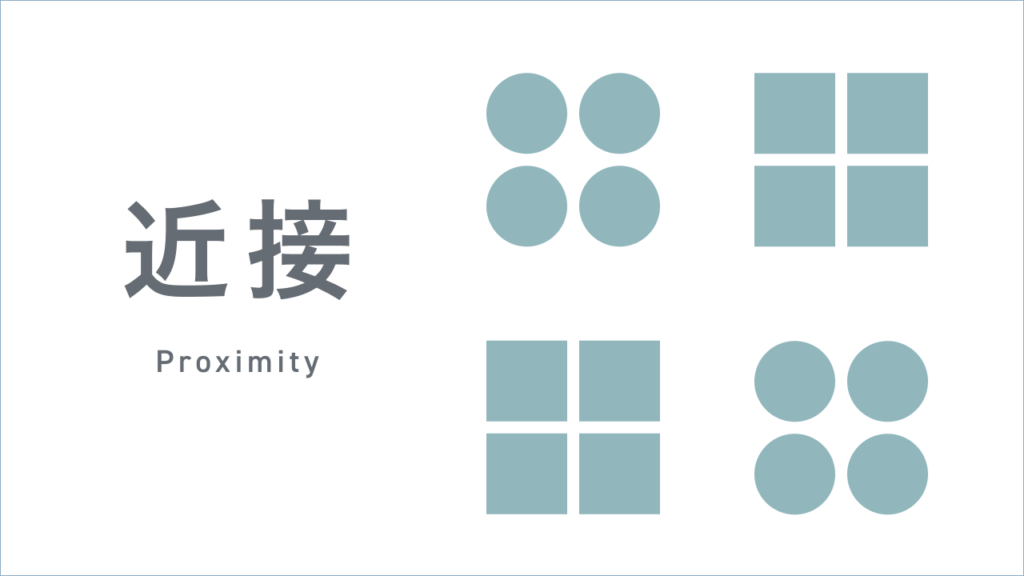

① 近接

関連する情報は近くにまとめ、関係のない情報とはしっかり距離を取ります。

そうすることで「どれがセットの情報か」がひと目でわかり、読みやすくなります。

② 整列

文字や画像などの位置を揃えて配置します。

端や中心を合わせることで、整った印象になり、視線の流れも自然に作れます。

③ 反復

同じ色やフォント、図形の形などを繰り返し使います。

統一感が出て「まとまりのあるデザイン」になり、見やすくなります。

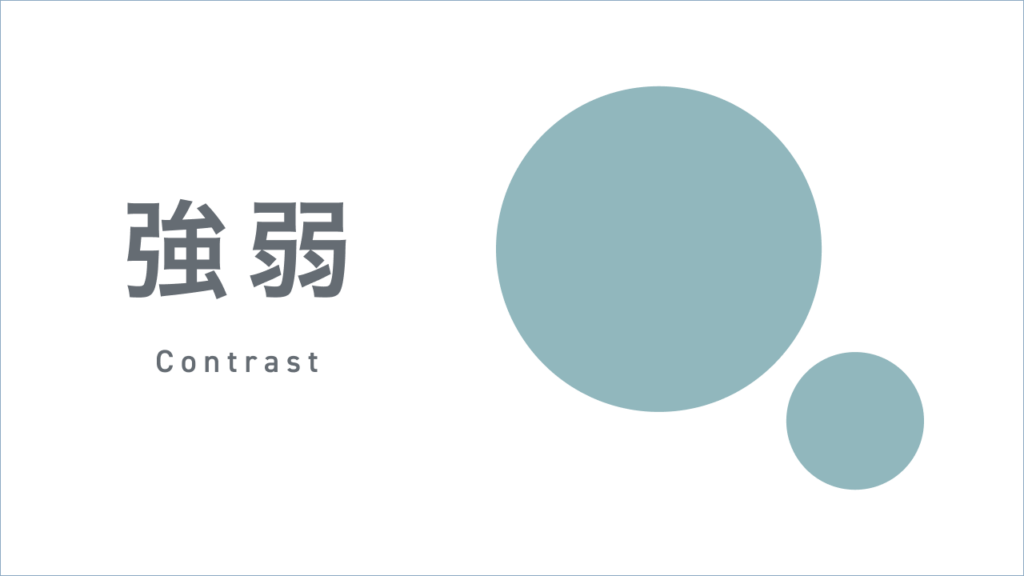

④ 強弱

文字や画像の大きさや色の濃淡に差をつけて、目立たせたい部分をはっきりさせます。

重要な情報がすぐに目に入り、読み手の視線を思った通りに誘導できます。

慣れないうちは派手な装飾よりも、この基本をしっかり守るほうがデザインの完成度は上がります!

フォント感

フォントは、情報の印象や読みやすさを大きく左右します。

ターゲットや目的に合った書体を選び、見出し・本文・補足で役割を分けて使いましょう。

フォントサイズや行間はもちろん、文字間(カーニング)も重要です。文字が詰まりすぎると読みにくく、逆に開きすぎるとバラついた印象になります。適切な文字間を設定することで、文章全体のリズムと可読性が大きく向上します。

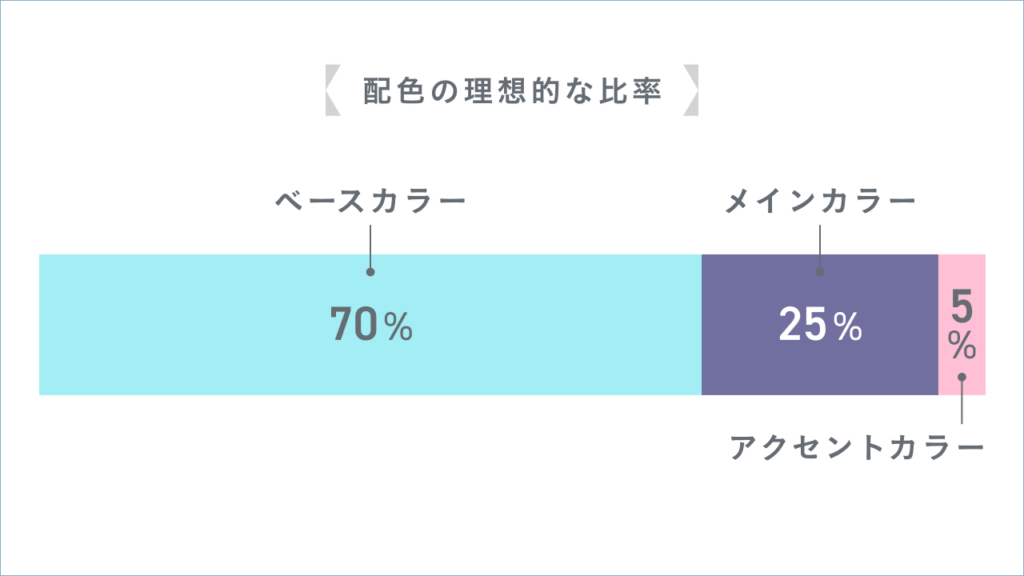

配色

色数は3色以内に抑えると、全体がまとまりやすくなります。

ベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの3つを決め、それぞれの役割を意識して配置しましょう。

ベースカラーは全体の70%を占める色で、ブランドや雰囲気の印象を決定づけます。

メインカラーは25%で、ベースカラーを引き立てながら変化を加えます。

アクセントカラーは5%で、ボタンや価格など「ここを見てほしい」部分にポイントとして使います。

彩度や明度のバランスを整えることで、視認性と統一感が高まり、デザイン全体がすっきりと引き締まります。

4. 作ったら、人に見せてフィードバックをもらう

デザイナー仲間や先輩、講師に見てもらう

自分だけで作っていると、どうしても視野が狭くなります。

第三者の目線は、自分では気づけない改善点を見つけるきっかけに。

近くにデザインを見てもらえる人がいれば、ぜひ完成した作品をチェックしてもらいましょう。

もし周囲にいなければ、SNSやデザイン系のコミュニティに投稿して意見をもらうのも効果的です。

私自身も制作会社勤務時代、先輩デザイナーに何度も見てもらい、指摘やアドバイスを通じてデザイン力を磨きました。これは今でも大きな糧となっています。

成長を加速させるには、「作る → 見せる → 改善する」の繰り返しが欠かせません。

有料ですが、もっと良くするヒントが欲しいときはデザインチェックも行っています。

やさしく、でもしっかりポイントをお伝えしますので、成長スピードを上げたい方はぜひ。

詳しくは下記ページをご覧ください。

5. いいデザインを“観察”する

良いデザインを見て「なんとなく素敵」と感じるだけではもったいないです。

チラシであればファイリング、広告は写真に収めてストックするのがおすすめです!

そして、なぜ魅力的なのかを分析する習慣をつけましょう。

- 文字サイズや行間はどう設定されているか

- 色の使い方や配色バランスはどうか

- どこに余白があり、何を引き立てているのか……など

雑誌・Webサイト・広告など、あらゆるデザインが教材になります。

おすすめ参考資料

デザインの組み立て方を体系的に知りたい方はこちらの本がおすすめです。、再現性があり、とても実践的に学べる一冊です。

そのほかにもデザインの基礎から応用までが学べる本を下記ページでご紹介しています。よろしければ参考にしてみてください!

まとめ

デザインが上手くなるためには、特別な才能よりも、ちょっとした工夫や意識の積み重ねが大切です。

ヒアリングでしっかり方向性を定め、基本を押さえながら観察や改善を重ねていけば、着実にスキルは伸びていきます。

今日からできることをひとつだけでも試してみてください。

その小さな一歩が、きっとあなたのデザインをもっと素敵に変えてくれます。